从上世纪八零年代初,因武打片《少林寺》在全中国引发的武林风至今不衰,楔入社会、行当、人们趣味生活等诸方面,并在某种程度上对冲着一度悄附阴魂的“娘炮”文化,支撑着华夏好儿女的心魂脊梁。

那个年代,我辈正值青春韶华,被这股武林风吹得热血澎湃。何况,此前曾读“潇洒江湖十过秋,酒杯无日不迟留”“满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州”“安得山人一双剑,走入云中看不见”“一箫一剑平生意,负尽狂名十五年”……实际上,再数前缘,文熏武润的种子点播得还许更早。

应是在学龄前,听在煤矿上做事的父亲说——开山挖石抡大锤的高手叫:好一个“锤把式”;赶马车“得儿驾”的高手叫:好一个“车把式”;打拳踢腿的武术高手就叫:好一个“拳把式”。还说——有真本事、真正会“拳把式”的能人往往有些“憨”,其实也不能叫“憨”,是“藏”、藏着不露,一露一出手就伤人,这种“拳把式”不生事也不怕事。说,有个赶“地排车”的,拉一车红砖慢悠悠走着呢,一帮“熊孩子”非要跳上去坐人家“地排车”,不许,就耍横,以至想动手打人。到了这种时候,那赶车的就不惯着他们,顺手抽出一块砖,两手一叫劲,“嘎巴嘎巴”掰成了小块块,吓得那帮“熊孩子”调头跑没了影。

十八岁也即1982年的冬季,被分配到洪山煤矿一立井实习,大约歪过年后的六、七月份,就要结束实习的当口,认识了矿上一位“会两手”的师傅,却是记不起他的名字。约好等毕了业入了职,抽时间来“拜师学拳”。及至是年八月,被分配到南定煤矿工作,井下工三班倒,自由掌控的时间尚好。如是,隔三差五骑自行车走“五零一”、越“四八一”、过“罗村集”,从“洪五”向西拐进洪山矿的一立井。在这里,跟这位如今记不起名字的师傅学了十路弹腿、一套拳架,学过简约的弹腿对练,虽则没能接触到多少武学理论,也算是踏进了中华传统武术的门槛里,并因此得了些许感悟。比如,学拳说易也不难,记动作还有通俗形象的口诀,像弹腿吧,“一路弹腿似扁担”“二路弹腿人拉钻”,拳架的起式动作叫“坐骑式”,所谓“七寸腿”要求踢腿不过膝;再比如,学拳说难还真不易,同于任何学科门类,缺少了基本功万不得深入,道是“练拳不练功到老一场空”,光是压腿冲拳、伸筋拔骨、调理拳架等,初学阶段定会腰酸背痛,甚至卧床翻个身都有些难。这般过了不到一年功夫,这位师傅轻声对我讲:陈哎,看出来了,你有文化又能吃苦,是块学武的料子,但是我这里已经教不了你了,矿上跟前这个村子里有高手,可以去打听认识认识跟他们学。说的这村子叫“道口村”,几代传承的拳法,名称叫“二郎通背”。

离开这位记不起名字的师傅之后,依然着实下力气练拳。上夜班或早班就下午找个僻静地儿练,上中班则是次日上午练,时而先练弹腿再练拳架,时而扎马步、捶丹田、前冲拳、平撑拳,十字拳,时而正蹬腿、高踢腿、侧踹腿、里合腿、外摆腿,还有前扫后扫腿和鲤鱼打挺。如此又一些时日,感觉有点点的样子,及至一年多以后再次拜师:嗯,挺好的架子呢,中……

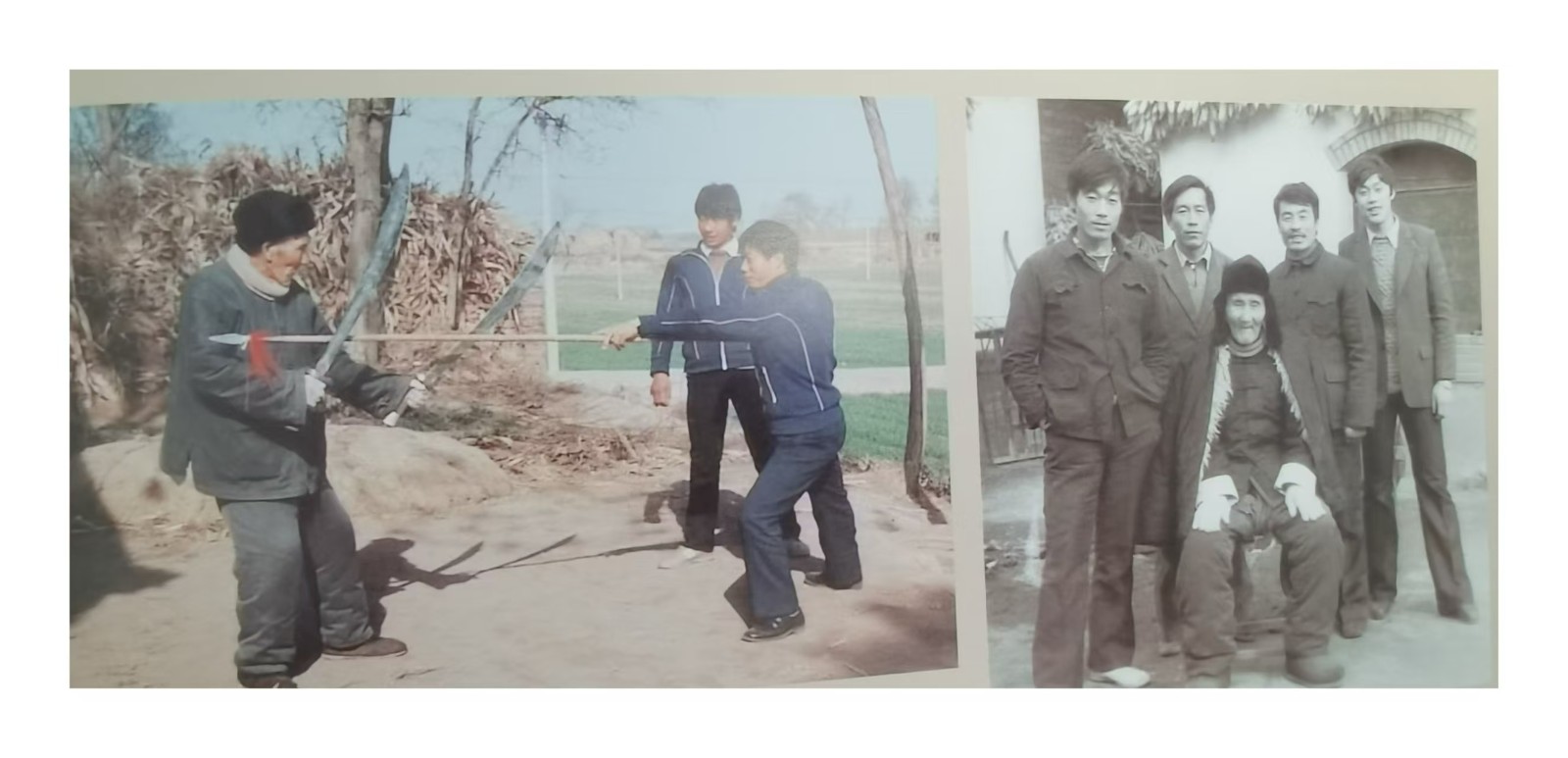

从南定矿往南,过双沟再往南折而向西有个月庄村,村里有一位很是了得的老拳师——高作霖。据说其早年追随武术大师杨明斋习“孙膑拳”,己身承袭诸多风格的徒手与器械拳法。随师参与创办青岛国术馆并任首席教练,概于1929在杭州参加全国“国术游艺大会”获散打擂台赛第二名。一九三零年代尊师命先后创办临清国术馆、安丘国术馆。“七七事变”后,辗转至西安传授武术,曾向“小萝卜头”之父宋琦云等传授拳械,担任过杨虎城部武术教官。全国解放回乡后,婉拒故人出仕邀请,全心全意热守故里,于1983年春成立“般阳武术社”,本村及十里八乡慕名前来习拳者趋之若鹜,我自然成其中一员。时,1985年秋。

拜高老为师,没有传统上的递帖子、敬茶水,只是说出来意,高师即应,虽则形式随顺,然则我心虔敬。高师开门见山:小伙子,咱先小人后君子,在我这里学拳,每个月得交一块钱。高师切入正题:小伙子,以前学过拳没。回答:学过弹腿。高师命踢腿看看,于是一口气踢完学过的十路弹腿。所谓弹腿,即不同的单式动作左右互换重复操习,属十分重要的基本功,不同武术流派大都拥有,多为十路或十二路,也叫十趟或十二趟,操习形式大同小异。在山东临清还有个“弹腿门”,据传说最早创于宋朝,又有创始于山东临清龙潭寺之说,共十路,称十路“潭腿”,后少林和尚增加两路称十二路“弹腿”。歌诀说“潭腿本是宋朝传,后在临清龙潭山,临清潭腿共十路,十一、十二少林添。”

踢完了“二郎通背”十路弹腿,高师冲我道:没想到你能一口气踢下来这十趟腿,嗯,中……高师又说,只是你踢的这腿过低了,我这里是踢得越高越好。接下来高师命试举一下横在柴门口的一幅杠铃。这杠铃是在一条比较粗短且不算直溜的木棍两头各装了个石质圆盘,却是不晓得总重几何。但自己心里明白,在同时分配到矿上、共有十七位同学同室居住的集体宿舍中,天棚上吊了个锯沫掺河沙的沙包,地板上横了幅一条钢管焊接两个矿车轮子、总重一百零八斤的杠铃,这个我能一口气举十五下呢。尊高师命,先是打量下那杠铃,抓了把位试了下重心,然后抓实了、屏住气,再用力猛地提拉、紧接翻腕,稍稍一定神,双腿前弓后蹬,膀臂向上齐整发力便举了起来。此时,高师瞅着我“哟”一声,接着又一句“没想到”:没想到你这身板还蛮筋硬。那时我二十有一,体重不足一百二……这么着,算是入了高老师的门。班后只要有时间就一人一骑到高师那里去,并渐次接触了一些同门和其中的艺高技精者,直至近两年以后,因工作地点变换而离开了高师。近两年间,按高师传授拳械的习惯或难易程度,依次学练了埋伏拳、第四路及五路查拳和戚门剑。顾“埋伏”之名思其义,此拳套中有预设埋伏而后击之法,演练表现风格属长拳类;查拳的表现风格也属传统长拳,以“查密尔”人名冠拳名,最初只在穆斯林中传习,后所以广为流传、盛行于山东鲁西地区,其中另有故事,有言“从南京到北京,查拳出在教门中。”;戚门剑,传为戚继光抗倭时,为对付倭寇的倭刀而创,又称戚门十三剑,现今的宁波、青岛多有习练,淄博的习练者概出于高师。至于自己所学练的这些,在高师深不可测、妙不能言的武学修行里,只若恒河沙之一粒。

高师的“般阳武术社”就设在月庄村的家中,有前院、有后院,前院多用于教,后院多用于练。时年,高师已逾八旬高龄,以动作指导为要旨,日常教授模式多为“徒弟教徒弟,师兄教师弟”。时而也直接向高师讨教——“这几手如何如何?”“反耳瓜、正耳瓜子!”;“这一脚怎么怎么?”“挖蛋子儿!”,可谓醍醐灌顶,语出机破,深感学与问之必须、之紧要、之玄妙。时而只是立于一旁看师兄们的演练,观其风、摩其采,熏己修行。大概吧,有位名字叫许辉的,无论徒手行拳还是操练器械,手眼身法步、气神意力功,式式连环、动动生风,让人体味到运动之美、武术美学与魂魄。同在一个矿上工作的思同兄,已跟随高师十几年,多得高师传授,尤其杨氏太极和孙膑拳系列的拳式、拳理、拳用,授之系统深入。只惜哉,思同兄英年早逝,留一脉传承见证着传统武学的荣光、自家身影和尘世浮华。终于有机会见识高师的功力和风采了。冬季某日,一众师兄弟正在前院后院学或练,高师着粗布棉袄棉裤,头戴“三大扇”棉帽子,端坐一张破旧的椅子上,前院西侧一棵落尽叶子的石榴树旁安卧着一具攉煤泥的大石槽。是时,见一中年人径直进了院内,身材中等,不算魁梧,却也结实,肩膀上挂着那时并不多见的“长炮筒”照相机。与高师搭话间,知其在某地体育领域供事,此番意在“采风”,拍一组高师演示“孙膑拳”的拳照。“采风”毕,此人似意犹未尽,更似本就“意在沛公”,提议可否与高师太极推手——毕竟高师的年龄摆在那儿——高师不语,默而应许。但见高师微开双腿,两手垂侧正对此人而立。看高师立定,此人便近前搭手,高师接之,双双走弧划圆、此消彼长间,此人动作幅度渐大,高师泰然。徒然,此人若受电击弹射一般,手足四肢朝天一屁股跌进石榴树旁的石槽里。此人满脸通红,却不甘心,爬将出来又近前与高师搭手,只几下,见此人又如受电击弹射,好在“噔噔噔”后退了好几米差点儿就跌倒了。此人站定,通红着脸竖起大拇指,说了句:还是老前辈啊!调头走了。高师自言自语道:我还没使劲,试着是他往这边走。这个“往这边走”,定然是说对方的劲路方向,高师意思只不过领其劲路顺水推舟、借力打力,然则少了摸劲听劲的内修为和高境界,就“顺”不动和“借”不了。

干戈寥落四周星;身世浮沉雨打萍。所供职的是个如同吉卜赛人般的单位,近四十年居无定所、流动作业;那是个“变”为基调的时代,万象迷离、林林总总。八零年代后期,单位有了自己的基地,我也终由井下工编制入列机关人员,也因此在这里认识了颇有武学修为的崔哥,之后不见崔哥隔了近二十年,直至拜于“义和功”拳齐师门下。

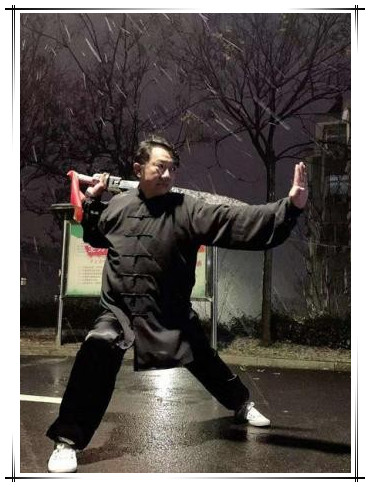

在基地工作,越三年至九零年代初,概因业务还行、可堪任用,遂从基层单位被调入企业总部,此间十多年业务专攻,不曾与武林往来,只是心心念念地未曾丢掉所学,如是跨进新世纪、两千年。日常工作性质故,去往鲁西那边单位的机会也多。此地有运河古渡、梁山遗风、尚武传统,顺理成章结识了一众爱武尚武的同道,陶哥、李哥、刘弟,他们修有大成,往来受教良多,更加激起文武兼修的既有情怀。应是自2006年起,十多年晨练持而不辍。春至夏、秋到冬,四季清晨四点五十起床直赴公园,六点五十回家转,风霜雨雪雷打不动。冬季晴空出门时尚见满天星斗,零下十二三度周身放汗,头顶热气若一举烽烟。这期间,通过相互交流、网络观摩等,多渠道、多方式学练了八极拳、铐手翻、六合枪、梅花枪、猿猴棍、武当丹剑、短棍虎尾鞭等;也向济宁李哥、陶哥等学过查拳、双手剑、春秋刀、刀进枪对练,向当地的苗老弟学过郭家门战刀,只可惜没能很好坚持,终于荒废对这些的日常习练,尤为喜欢并坚持习练的后来仅有六七套拳、六七套械了。特别是出于方便携带、年龄因素的考虑,又格外钟情剑术与短棍,因此还研读过元末明初毕坤所撰《浑元剑经》,以及多门派关于短棍的记述笺言。若“剑者,决也,断也。必内而决七情,断凡息。尤当外而决灰心,断声迹”“剑乃儒雅中之利器,有正直之风,和缓中锐锋,具温柔之气,灵则通神,玄能入妙”;若短棍之击法,“千金难买一响”“手前一尺下功夫”。不一而足。

约十五年前某日晨,正于公园操短棍而舞,式毕稍息之间,见一长者近前,其中等身材,敦实硬朗,天庭饱满,地阁方圆,开口发话中气十足。“小伙子,你练的这个叫啥?”答曰“短棍,虎尾鞭”;“嗯,你这里头还有双手动作来,俺练这个木有使双手的呢”。知是遇到了同道行家,问答间知晓遇到的是齐师,早年师从当地龙泉北旺高姓武者,习“义和功”拳。此拳传习的地域范围不广,淄博东南部山区、淄川洪山地区习练者尚众,只是因为很是吃功夫,现今年轻人中几无人操习。此拳,要得是“硬”功,门内拳械短小精悍、大道至简,功成者若师爷级高师、陈师,号称“铁捶”“铁胳膊”;太师爷级孙师大战“万将无敌”武状元周盛志,飞身一脚踹走了露在屋山墙的木椽子,一条短短的铁尺眨眼收走了对方的钢刀。此拳,光是入门的基本功“平撑”“拖拉步”,少了三年扎不了根,当年因为练这,齐师一年磨烂了八双黄球鞋。此拳,本门自有的徒手套路如难功靠、七星捶、罗汉功,器械如七步九连刀、七星拦马橛,均极简约,吃得是“功夫”,至于应是吸收外来的东西如武松出店、燕青脱铐、梅花枪等,亦经了本门风格的调理加工。

听齐师言及“拦马橛”,已知晓遇见的是“义和功”门人,因为对此早有耳闻,只是未曾见识,道是“会了‘拦马橛’,刀剑不用学”。如是诚心诚意欲向齐师修习,齐师欣然应了,如是晃然逾十五春秋。道是山不转水转,两座山难聚头而两个人好碰面,竟于齐师六十寿辰宴会上遇见近二十年不曾谋面的崔哥。交谈间却是同门师兄,同出齐师门下,此后自然常受教于崔哥,并向其学习了国标太极拳二十四、四十二式和三十二式太极剑。又多与本地郭家拳门交往,如同姓继强老弟者,初习拳械为“义和功”拳,师从前文所述师爷级之陈师,血缘上实为爷孙关系,后师从郭家拳门第四代传人王师勤海前辈,我等而今仍时常共同研武习理、论术议法,日月更迭,各有精进。机缘相合,又识得陕西咸阳武者、年近七旬的刘哥,为市级武协副主席,去年冬第一场雪前两日和今年六月初,曾两度独乘大巴车自长武出发,越一个整宿,次日上午九点始抵淄川,授短棍类西北鞭杆之四路“黑虎鞭”。刘哥主攻形意,兼修其它,尤钟单式操习,就此短棍之法,常言“棍打千遍不减手”“看你吃‘米’有多少”。所谓之吃“米”,就是单式操习打“米”字,上下左右中兼顾,打一次“米”字即出九棍。

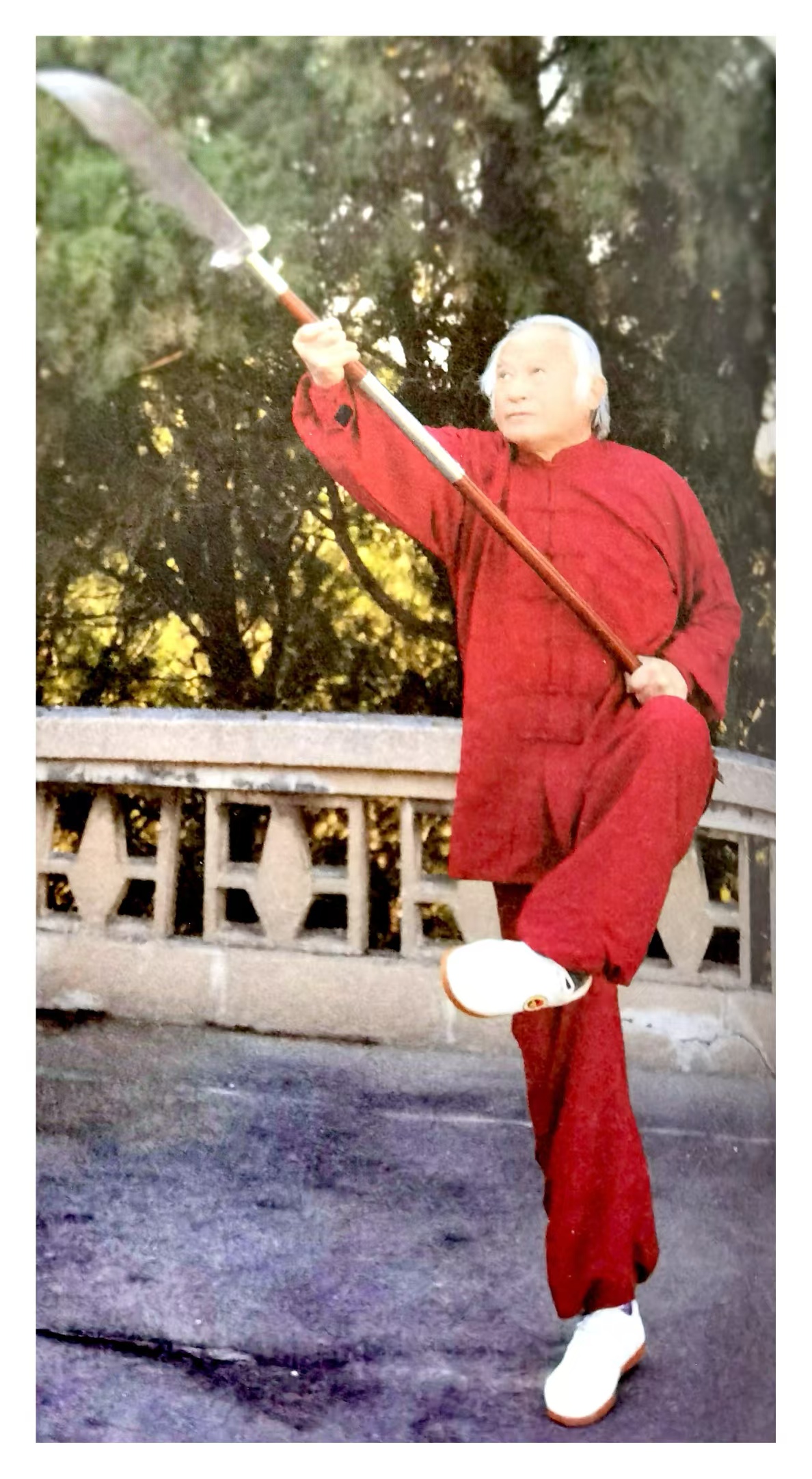

为弘扬本门拳械功法,前些年齐师亲自出山办理相关手续,成立“义和功”拳研究会,今年夏又经相关部门同意升格成立了“义和功”拳协会,我自当努力参与其中。尝随同齐师出行表演,几度游历寨里之“赵殿沟”——传宋太祖征战时曾经过此地,留有这里的棘针无弯勾与其有关的传说,以及旱涝经年不竭的“马蹄泉”——亲近自然,交流采风,以武会友,万千快意。2017、2023年,分别参加全区、全市武术比赛,收获徒手一金一银、器械两金。去岁今年,分别被区作家协会聘为第四届主席团顾问、区武术协会特邀副主席。及今,并不曾丢掉“文武之道,一张一弛”。

郭家拳门王师勤海有言,“至文则武,至武则文”“道学、文学、武学,武学为尊”。原上草曰:文以载道,武可修身,何若韩非子言“儒以文乱法,侠以武犯禁”。况传统武术中无论徒手、刀剑短器械还是枪棍等长器械,如“苏秦背剑、霸王举鼎、关公托须”,如“青龙出水、凤凰点头、月敲山门”等式与名,若非文中武者万唤不来这等命名。叫绝于“铐手翻”的动式和歌诀,比如第二路的八个动式“毁梁断柱、拨云观月、浪子踢球、匹马闯关、人拉钻、鲤鱼托腮、金鸡摆头、黑虎入洞”,连成歌诀即为“下踢上架梁,匹马闯三枪,连打人拉钻,托腮出飞掌,金鸡摆头用拷手,黑虎入洞人难防”,文采也飞扬,形象而意深。又如本门“义和功”拳,“横千斤,竖千斤,立木顶千斤,四两拨千斤”,要义有之,言简意赅的总结亦有之,谁言不妙哉?!

电影《神鞭》中的主角,老实人傻二习得祖传的神功——辫子功,完败过恶霸地痞玻璃花和日本浪人,八国联军入侵时加入了义和团,“神鞭”歼敌无数,立下了赫赫战功。然则“神功”再厉害抵不过炮弹、辫子再强抵不了洋枪。一场恶战幸存下来的傻二,决然剪掉辫子,换作手使双枪,使得百步穿杨、百发百中。影片结尾处,傻二道:辫子割了,神留着,一变还是绝活。呜呼!文也好,武也罢,三百六十行,目标修行怎一个“绝”字了得,直追有模有样、无出其右、不可替代。如是,古有“越女论剑”,今摩其意成“武润心魂”,记武学修习四十年。